�n�Ǝҁ@ ��@�l�Y�̂����

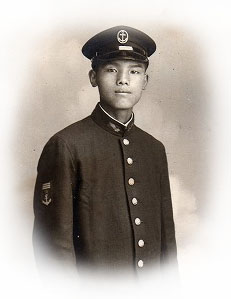

- ���a2�N12��23���@�i1926�N�j

- �ΐ쌧�\�o�����̔_�Ƃ̎l�j�i10�l�Z���8�Ԗځj�Ƃ��Đ�����B

- ���a18�N10��

- �ѓc���w�Z�l�N���݊w���ɊC�R�\�ȗ����u��A���i�B�b��13����s�\�ȗ��K���Ƃ��Ē��挧���ۊC�R�q����ɓ����B���̌�A���c�p���K���Ƃ��āA�V�����ɂ����R�C�R�q����ɓ����B��O�����ԗ��K�@�i�ԃg���{�j�ŘA���ғ��P�A�����������B

- ���a20�N7��

- �������������̓��U��n�ֈړ��B8��16���ɔs���m��A�u8��20�܂łɑS���ދ��v�̖��߁B�\�o�ɋA��_�Ƃɐ����o���B

- ���a23�N10��

- �k�C���[���S�I�R���́u�ۏ���������X�v�ɒ��t����ɓ���B

- ���a40�N7��

- �D�y�s���擌�D�y�Ɂu�ې��������X�v�J�ƁB

��������`�������E�E�E

- �w�C�R���ʍU������z�x

- �u�\�ȗ��i�C�R��s�\�����K���j���v

- �u��R�q�����s���K���v����

- �u���U�P���v

- �u��������������n�ɂ��v

- �u�s���v

- �w����ǐԃg���{�x

�@�i�����P�V�N�W�����s�u�k�̍b��\�O���E�E�E��z�@���͗���āE�E�E�v���j - 1. �n���̔��

- 2. �������U��

- 3. ������n�i�o

- �w������n�ђJ�h�Ւn�T�K���L�x

�@�s�P�X�W�T�N�i���a�U�O)�S���t - �͂��߂�

- ���a�U�O�N�S���P�R���@�Ăю�����

- �S���P�S���@���ˌ����`�����ق�

- ��シ�łɂS�O�N���߂�����

�w�C�R���ʍU������z�x

�u�\�ȗ��i�C�R��s�\�����K���j�ցv

������s�@�ɋ������������̂͂U�̂Ƃ��������B�ł����B�Ƃ���k���łP���Ԃ��炢�̂Ƃ���̊C�݂ɖ��Ԑ���@�����C�����������B�P�O�����炢�O�ɘb�����������̂��āA�F�B�ƕٓ��������Č��ɍs���A���̂Ƃ����������܂����B������R�ɔ��ł݂����Ǝv�����B���w�Q�N���̎��ɑ����m�푈���n�܂�A�p�C���b�g�ւ̊�]���킢�Ă����B�����Ē��w�S�N���̎��ɗ\�ȗ��������̂ł������B��]�������ɂȂ��Ă��܂����B

���ĊJ��̎����傤�ǒ��w�Q�N���A�J��������͊����Ƌ����Őg�̈������܂�v���������B���̓�������͂������̂��ŏe���p��퓬�P�������̐������������̂��o���Ă���B�����Ė��������̐�ʂɐ����A�K�����ƐM���Ă����B���̌�A�J�퓖���̐�ǂƂ͂���͂�ɃA�b�c���ʍӁA�����ĂS���P�W���ɂ͎R�{�\�Z�i�ߒ����̋@��펀�ƁA�틵��ɗL���ɂ��炸�ƕ����Ƃ��������Ƃ��Ă͂���ꂸ�^����ɗ\�ȗ��Ɏu�肵���B���ɂP�T�ƂP�O�����̍g��̔����N�i�H�j�ł������B���̂��߁A�N�̂��߉Ƒ��̂��߂Ǝu���ɂ��đ����Ă�����ꎟ�����A�������ʉ߁A���i�ʒm����������̊�т͈ꐶ�Y��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���a�P�W�N�P�O���P���܂��H�������������ۊC�R�q����ɓ��������B

���Ȃ݂Ɏ��Z�����́u����Ԃ�Ћr�����v�u���[�v�Ԃ牺����v�u��]�֎q�v�Ȃǂł���B

�u�\�ȗ��v�Ƃ͔�s�@������Ƃ��Ă̊�b����̏�ł���B�C�̗͑́A���_�͂�{�����A�s���s���̊C�R�������������ށB�N����l�������Ƃ�������A�ѐӔC�ő��������B�i���R�̓r���^�A�C�R�̓o�b�^�[�j�u�����ΐ��؋����v�i����ȂƂ���ɗ��Ȃ���悩�����Ɖ�����v�����j�B�������A�K���������P���͎��̐��i��ς��Ă��ꂽ�悤�ȋC������B���ł��T���O�̌P���A���l�l�ɖ��f�������Ă͂Ȃ�Ȃ��ȂǁA������܂��̂悤�Ȃ��Ƃ��肾���A���݂̎��̐ڋq���̑����퐶���ɂ����ւ�𗧂��Ă���Ǝv���B

�u��R�q�����s���K���v����

�Z�������܂�ŗ\�ȗ������𑲋ƁA�\�ȗ��I���O�ɓK������������A�u���c�v�Ɓu��@�v�Ƃɕ����ꂽ�B�^�悭�u���c�v�ɑI��A���s�{�̓V�̋����ׂ̗ɂ���u��R�C�R�q����v�ɓ��������B

�����̗����u�ԃg���{�v�i��O�����ԗ��K�@�j�̑O�����Ȃɏ悹���A�㕔���Ȃɋ�������肱��Łu�������P���v�A�u�ґ���s�P���v�A���Q�O�O�O���[�g���ł́u�����s�P���i���Ԃ�A�������]�A��������A�����݁j�v���A���H�I�ȌP���ł������B���Ȏ҂���P�Ɣ�s���������̂ŁA�݂Ȉꐶ����������B��ꃖ���őS�����P�Ƌ��ƂȂ����B�@�㕔���Ȃɂ͈��肳���邽�߂ɂT�O�L�����炢�̍��܂�ς�Ŕ�̂ł���B�u�ԃg���{�v�͋����������������A�唼�̓x�j���̕z�\��ŁA�N���̓N�����N���āu�X�C�b�`�I���v������̂ł������B

�u���U�P���v

��ǂ��������A����ƕČR�����{�㗤�ɋ߂Â��Ă����B�������͕ČR�������莭�������̓암�ɏ㗤���邱�Ƃ�z�肵�Ă��̊͑��ɓ��U����������K���n�܂����B

��s��̋��ɖ͌^��s�@��u���ē˂����ތP���A���P�W�O�O������܂��������܁B���̌�A�C��ɋ��D���`���[�^�[���ē˂����ތP�����������A���D���u���낵�����炢�₾�v�Ƃ����̂ŋ쒀�́u�����v��u���ē˓��P���������B���ԁA�����A�[���A����A�Ŗ�A�Ƃǂ�ȏł���ɐ�������悤�ɌP�������̂ł���B�����́u�L���E��s�v�Ȃ̂ʼnJ�~��̎��ɂ͔�Ȃ������B

- ���U�̌P�����͓��ɖ�Ԕ�s�P�����n�܂��Ă��玖�̂����������B

- ��ԕґ���s���A��@�x��Ĕ��i���ǂ������Ƃ��ċߓ������ĎR���Ɍ��˂����B

- �ґ���s���A�E����̍ێl�ԋ@���O�ԋ@�̔������K���K���B

- ��Ԍv���s���A�C�ɏo�čq�@���ԈႦ�ċA�炸�������đ҂����B

- �쒀�́u�����v�ɍ~�����Ɉ����グ���x��ĊC���Ƀh�{���B

�E�[���Ⴋ���̐� �l�Y

���̌㎖�̂��������ĒZ���Ԓ��ɂP�O���̒��Ԃ����������A�i�[�ɂ̒��ɍՒd������ĊC�R�����s���B���̎ʐ^�̎�ւ������Ȃ��瑗���Ă�����B���̂ł͂Ȃ����A���Ԃ���l�O�o���ɐe�Ƃ̖ʉ��đ��������B���̌�ނ͎��{�^���ɒ��ւ��ē��{���Ŋ������E�𐋂����A���̓����{���͎��グ��ꂽ�B

���̊e�L�^��ǂނƁA���U�����ɑI�ꂽ���̂�䩑R�����A�����ꂵ���E��ԂɂȂ������Ԃœ˂�����ł������Ƃ��̋��|����]�������X�����`�ʂ��Ă���B���������̏ꍇ����ȋ�C�͂܂������Ȃ��A�I�ꂽ�ւ肱������A���ɑ��鋰�|�Ȃǐ؎��Ȃ��̂Ƃ��Ĕ����Ă͂��Ȃ������悤�ȋC������B�Ⴉ��������A�m������������A���ɂ��Ă����ɂ��Ă��v���Y�ނ��Ƃ����Ȃ������Ƃ������邪�B���_����̂������A���낵�����������Ă���B

���������ƂȂ��ĖړI���ǂ�����A�����ɖ{���̖���R�₵���������Ԃ͎����̐��U�ł��̍������������Ƃ��ׂĂ̂��Ƃ����������v���o�����B���_�I���̓I�Ȏ������o�����Ƃ̒W�X�Ƃ����S���͂������Ă₹�䖝�ł�������ł��Ȃ��Ⴂ�Ȃ�ɓ��B�������̋��n�ł��������Ǝv���B

�u��������������n�ɂāv

�T�������A�u�_�����ʍU������_���v�Ǝ��������Ŗ��Â��āA������l�O�Ǝ��M���X�ł������B���ۂ͕�����ŗ��Ȃǂ͂قƂ�lj�����U�Ɏg���Ă��܂����̂ŁA�Ō�͗��K�@�łQ�T�O�`���e�����t���ē˂����ނ��ƂɌ��肳�ꂽ�B�u���v�u�`�v�u��v�u���v�̂S���ɕ������B����Q�T�O�`���e�����t���ė����̗��K�������B�����H�̒[����[�܂Ŋ������đ��c���������A����Əオ��̂ł��B���݂̂łQ��͂��Ȃ����A�����̎��M�͂����B

�_�����ʍU���Δ�_���������ɖ��c�����̎O�ԋ@�Ƃ������ƂŒ�@�������܂߂ĂT�l�ŊC�R���p�̎ʐ^���B���āA���a�Q�O�N�V���A��_���̑��w�Ƃ��ċ�B��[�̎�����n�ɓ]�i�����B���e�͗����ŁA�����͎����̔�s�@�ŁA�G�@�̔����̍��Ԃ�D���ĕP�H�A�⍑�A�����𒆌p���������̎�����n�ցB���̓r���A���˓��C�����s�Ŕ�̂����A���̕��i�͖{���ɂ��炵�������B�����ɌR�͂��������t������Ă��ēy���A���ċU�����Ă���������ǖ��炩�ɌR�͂ł��邱�Ƃ��킩�����B��炻������āu���{�͑��v���v�Ƃ��̎����X�₵�������B

������n�ɓ��������A�h�̒��ɐ�ɏo�����čs����������̈�i���ςݏd�˂Ă������B���ɂ͉ב�������ĉƑ��̖��O�ƏZ�������������̂����������A��X���o�������炱�̂悤�ɕ��u�����̂��Ȃ��Ǝv���Ƃ�����ƃV���b�N�ł������B���������R���̖h�̒��ł́u�������������v�̏o����҂����������B�h�̒��ł͓�i�x�b�h��炵�A�g�����v��ԎD��������̂��̂�����A����̐����ł������B

�Q�T�O�`���e��ԃg���{�̕����Ɏ��t���đ�C����蔲���ēG�͂ɑ̓����肷��A������v���Α�_�ȍ�킾�����Ǝv�������̎��͉����l�������������͂������邽�߂ɂ��̐��ɐ��܂�ė����̂��Ƃ������Ƃ̂ݔO���ɂ������B

- ���a�Q�O�N�V��

- �@�W���@�@�C�R���p�̎ʐ^���B��B

- �@�X���@�@���K���������ƁB�ʗ��̉��J�ÁB

- �P�O���@�@�������S�O�@�����Ɍ����Ĕ��B�i�J�~��Œ��~�j

- �P�P���@�@�J�~��Œ��~�B

- �P�Q���@�@�J�~��Œ��~�B

- �P�S���@�@���߂Ď����Ɍ����Ĕ��i�B���p�n�⍑��ɒ����B�����ɏh���B

- �P�T���@�@������Ɍ����Ĕ��i�B�Q�P���܂ő؍݁B

- �Q�Q���@�@���U��n������ɓ����B�R���̃o���b�N���ɂɓ���B

- �Q�T���@�@�Ĕ����@���ώG�ɗ��邽�߉������h�ɓ���B

- �Q�V���@�@�������s���ɑ唚������B

- �R�P���@�@����o���P�������{�B

- ���a�Q�O�N�W��

- �P�U���@�@�V�c�É��̋ʉ����������������Ƃ��B�܂��Ȃ��ČR���������ɏ㗤���Ă��ē�����́������Ƃ������킳�B

- �P�X���@�@�S���Q�O���܂łɊ�n�ދ����߂��o��B

�u�s��v

�W���P�T�����ꔚ�e���������Ƃ������Ƃ������ʉ������͕����Ă��Ȃ��B�P�U���A�������������B���悢��o�����Ǝv�������A�u���U�v���Ƃ��u�ƂɋA���Ă����v���Ƃ��킯�̂킩��Ȃ����Ƃ������Ă���B���̂����̂��l�͔�s�@�Ŕ��ŋA�����B�܂��Ȃ��ČR���㗤���Ă���Ƃ��̘b����A��s�@�ŋA�����̂͋A��A�߂��̔�s��ɍ~��ĔR�₹�A�ƁB�����w�͂����������ŁA������ċD�Ԃ̉��ɓ��莀���̑����B�u�̏�Ɉ������肠����⥂������Ă�����B��Ԃň�T�Ԃ������Ă��ǂ蒅�������\�o�ł́u���U�������c���̓�d���L��ɓ˂����炵���B�����Ǝl�Y���A���ė��Ȃ����낤�B�v�ƕ��ꂪ��荇���Ă����Ƃ����B

�w����ǐԃg���{�x�i�����P�V�N�W�����s�u�k�̍b��\�O���E�E�E��z�@���͗���āE�E�E�v���j�@

�P�D�n���̔��

��ÂƂ��������̉w�ŋD�Ԃ��~��A�����ۋ�i���Ďq��`�j�ɓ��������B�i�߂͂��̍����r��ł���B�P�Q�O�O���̂����A�ΐ�E�x�R�E����̎O���̂��̂͂T�O�O�������B�u�����̒����瑽���I�ꂽ�M�l��v�����̂������̃Z���t�̂悤�ɂQ�W�O�O�O���̍b��\�O���������Ƃ͒m��Ȃ������B���a�P�X�N�V������̔���ɐi�B��R�q����i�����͕������j�ł���B���A�����͂܂��n���ł������B�\�ȗ��ŊÂ₩����Ă����Ƃ͎v��Ȃ������ƃX�b�|���قǂ��Ⴄ�u�b�������v�ł������B�u�O�x���v����o�b�^�[�̗��Ƃ����܂�̔����̒��ɔ�����L�̔�s�������������B����������ƂŔ��Ă��炾�B��������X�͗\�ȗ��ꖜ���[�g���̗D�������ŏr���ƔS�肪����A���낤���ė������B

���āA���̔N�O��̕�R�͑��ŁA�i�[�ɂ��ׂꂽ���炢�B�~���̔�s��Ƃ͕�����ōs��ꂽ�B���E�傩�琁���t����G�ߕ��͋���ŁA���]�Ȃǂ̓����s�����Ă���Ƃ��̊Ԃɂ������̎s�X�n�̏�ɗ��Ă����B��s�@�����ɗ�����邱�Ƃ��g�ɂ��݂Ă킩�����B�Q�O�N�Q���A���p�@�̉�������ɐi�ނ��ƂɂȂ�����X�P�Q�O���́A�퓬�@�Ƃ��͔��Ƃ���]�̋@��������Ē�o�����B���ꂪ㩂������B���U�@�Ə��������̂����Ȃ��������ƂłQ��������̑唱������������B��X�̏���s�@�͂����Ȃ��̂��B�����Ă��ׂĂ̑��Ŕ�����璆�~�ƂȂ�B������ĂV�T�������U�����ɕҐ����ꂽ�B�c��̎O�\������l�\������l�\��������抄�肪�Ȃ��Ȃ����B

�Q�D�������U��

���U���̌P�����n�܂��āA�R���ɂȂ��R�ɋA�邱�ƂɂȂ����B��n�ړ��P�������˂Ă̑̌��������B����͌�Ɏ����֓]�i����̂ɖ𗧂����B���U���͂Q�T�O�L���O�����i�Q�T�ԂƌĂԁj���e������đ̓����肷��̂��B�������P���͖�Ԃ���ƂȂ����B�Ґ��͂P�O�O�@�ŁA�u��_���v�Ɩ�������A���͘A���͑��ɕғ����ꂽ�B�C�R�S���łP�O�O�O�@�Ґ��A�{�y����̂Ƃ��Ă����̐�͂ł������B

�ς�����͔̂�s����ł���B�����m�������������������ł��邩�珬�����ƂɑS�������ԁB�����Ƃ͌Ă����������ƌĂԁB��X�����K���Ƃ͌��킸������Ƃ��Ĉ����A�T���P�����灛�������ƌĂꂽ�B

�P���͉��������U���������u��a�v�ɐ������Đ����c�����쒀�́u�����v��W�I�͂Ƃ��Ď��{�A����U�����J��Ԃ����ׂQ�O�O�O��ɋy�B�u�����v�̏�g���́u��a�v�ƂƂ��ɑ�퓬���J��Ԃ��푈�̌�����̌����Ă���B���̐ԃg���{�̓��U�@���ǂ�ȋC�����Ō��Ă����낤�B��Ɋ͂Ɍ��w�ɖK�ꂽ�����N��l�����ė�₩���߂������Ƃ��Ȃ������B

�����A�K�X���������ď��܂������u�����v�������Ȃ������B�Ŗ�Ƃ̐킢���B�킸���Ȍ������肩��C�ʂ��Ȃ߂�悤�Ɍ�䊂�ǂ��Ă���ƍ��������̂悤�ȁu�����v���u�ԑ�����ꂽ�B���̖铯�������������ꂷ��̊C���ɓ˂�����ŏ}�E�����B�v���X�̂f��������A�@�̂����ށB�P�P�O�m�b�g�͏u�Ԃ̔��f�ł���B

�܂��m��ł͖��b�P�T���[�g�����x�̕��͏�ɐ����u��O�����v�Ŗ�Ԃ̕Η�����͒�@�̐_�l�ł�����A�@�ʂ������邱�Ƃ�����B����������ĊC�R���͂����s�������������������̂ł������B

����͂S�����̌P���œ���P�V�O��A��s���ԂP�O�O���Ԃ��z�����B���̊ԃh�����ʂT�T�O�O�{�̔R����������B�����̊C�R���P�ӏ��łP�O�O�O�g���̔R�����g���Ƃ������Ƃ͔@���Ɋ��҂��Ă������A�@���ɐ^���ł�����������Ă���B

�R�D������n�i�o

��X�͖�Ԕ�s�̃v���ƔF�߂��Ĕ��d����Ⴂ�A�V���P�S���A�����}�t���[���Ȃт����đ���������̒��A�S�@���Ƃ̕ґ��������s����R��n�i�A�����Ɍ��������B�u��_���v�u�������v�S�O�@�ł���B���̂����R�O�@���O�\����ł���B���Ȃ݂Ɏ��̈��@�̓~�l���Z�㍆�ł������B�⍑�A�������o�R���ĂP�W���S�@���������ɓ��������B����X�O�O�L���ł���B���̎������͕ČR�������Ă���O���}���ɏP���Ȃ��������Ƃ͍K���ł������B

��R�q����ł́A���U���̈ړ��ɔ����āA�⍑�A�����A�����Ȃǂɐ����Ȃ��v�ȂŕҐ������h������z�u���Ă����̂������̈���ł������B

��X�͈�T�Ԃ�����Ώo�����߂��o�邾�낤�Ǝv���A���X�̐g�̉��i�ƒ��ւ����x�𗎉��P�o�b�O�ɓ���ċ@���ɐς�ŏo���B�����������ɂ͏o���̋@��͗��Ȃ��āA�Ċ͍ڋ@�����グ�Ȃ��番�U���Ă���铽���̍��֒ʂ��������������B

�w������n�ђJ�h�Ւn�T�K���L�x�s�P�X�W�T�N�i���a�U�O)�S���t

�͂��߂�

���a�Q�O�N�V���Q�P�����W���Q�P���܂ŁA��X�_�����ʍU�����A��_���E�������́u������ʂ��{�y�ɐڋ߂���G�@�������Ɉ�@��͂𑒂�v�������t�ɁA�������U�@�n�̐l�����ꂽ�R���̋ђJ�ɂ��铴�A�̒��ŁA�������������Əo����҂��Ă��ďI����}���܂����B���S�O�N���������a�U�O�N�t�A���u�ƂƂ��ɂ��̓��A��K�˂܂����B�����A����͈ꐶ�Y��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̐t�̂ӂ邳�Ƃł��B

���a�U�O�N�S���P�R���A���̓��̎D�y�͔�����悤�ȐL���肠���܂ł����ݐ��Ă����B���悢��S�O�N�Ԃ�A��㏉�߂Ď�����n��K�����������̂��B

�O�T�F�O�O�A�N���ƂƂ��ɐS�͂��������̋�ɔ��ł���B�����͂S�O�N�Ԃ�ɉ�铖���̋������F������Ƃ̂��ƂŁB���āA��̒N�ɉ��̂��A�z�������炷�����ł��S���e�ށB

�P�O�F�R�O�A�قږ��Ȃ̏�q���悹���G�A�o�X�`�R�O�O�͊������J�n�B�W�F�b�g�@���L�̃G���W�������������ė�������B�H�c�܂ł̏��v���Ԃ͂P���ԂQ�O���A�������̂ł���B������s�Ɉڂ����Ƃ���Ŋ����炨���ނ�ɁA���Q�́w�t�̌Q���x(��R�C�R�q����̋L�^)�����o���ēǂݒ��������A�S�͂�������z�ƂƂ��ɂS�O�N�O�̎��������܂悢�n�߂�B

���a�Q�O�N�R���A��R�C�R�q����ł̔���������I������X��҂��Ă����̂́A���ʍU�����Ґ��ł������B

�u��O���ԗ��K�@�ɂQ�T�O�L�����e���A������ӂ̓G�͂߂����đ̓���������s�v���ꂪ��X�ɉۂ���ꂽ�Ӗ��������B���ł�����������Ƒ��x��������̂ł��邩��A���̑��x�͂��x���Ȃ萬�����͋ɂ߂ĖR�������̂ł���Ɣ����Ă��Ă����U���Ґ��ɓ������Ă͑S�����S���u�Ȃ�Ƃ��Ă��u�肵�Ȃ���v�Ƃ������ٗl�ȔM�C�ɕ����āA�S�O���邱�ƂȂ��肪�������Ďu�肵���̂������B

�������A�u���U�v�𐬌������邽�߂̌P���̌������͌���ɐ₷����̂ł������B�G�̖ڂɐG�ꂸ�ɖړI�n�ɓ����A�˓��ł���悤�[�������Ԃɂ����Ă̕ґ���s��~���P������ŕґ����◃�[���ȂLj�ؓ��������Ă̕ґ���s�ł͖ڈ��ɂȂ�͔̂r�C�ǂ��畬�o�����̑傫�������B������Ƃł��C���ɂ߂�ΐڐG���̂ɂȂ肩�˂��A���l�I�ȑ��c�Z�p��������ꂽ���̂������B�܂���Ԃ̍~���P���ł͈Èł̂��߈��N�����̍��x�̔��������ĊC�ʂɌ��ˁA�Ƃ����ߎS�Ȏ��̂������̂悤�ɑ��o�����B���A�k���Ȃ���ꏏ�ɐH�������Ă�����F����ɂ͋A��ʐl�ƂȂ��Ĉ�i����������̂����풃�ю��ł��������̂��B

����ɂ��Ă������͒N�ƑΖʂ����Ȃ����A���U���Ґ������A�C�R���p�ɂƏ����ʂS������g�ŎB�����ʐ^�����o���Ē��߈䗘�A���߂Ċ�Ɩ��O�ɍ��ݕt����B

���ꂩ�炻��ւƉ�z���߂��炷�����A�P�P�F�T�O�A�@�̓h���s�V�����ɉH�c��`�����m�[�o�E���h�Ō����ł���B�i���j

���e�̂̂��P�R�F�T�O����������`�s���`�R�O�O�ɓ��悷��B�������܂ł̏��v���Ԃ͂P���ԂR�O���̗\��Ƃ̂��Ƃł��邪�A�S�O�N�O�̂��傤�Ǎ����A��X��_���E�������̂S�O�@���ґ���g�݁A�G�@�̖ڂ𗩂߂Ȃ����R�q��������ї����āA�r�����������̔�s��ɗ������A���\���Ԃ��������Ĕ���̂��s���v���o���Ǝ��ɂɊ����ʂł���B���x�͋@�������������ɋ�Ȃ��ڗ����đ�ϐÂ��ł���B�₪�ċ{������߂��A���悢��P�T�F�R�O�A��������`�ɒ�������B�i����͂P��o�E���h���j

��`���o�Ă���z�e���֍s���r���A���H�킫�̃c�c�W�����������J�ŁA�������썑�A�Ɗ��S�������邪�����̋����̂������ł���B�o�X�͂��̋������H���t���X�s�[�h�Ńz�e���Ɍ������B

�P�V�F�O�O�W���ꏊ�̎��������}�z�e���ɓ����������A�ǂ���玄����ԍŌ�̓����̂悤�ł���B������r�[�ɓ���ƁA�����A�����B�S�O�N�O�̐�F�������B�����������̊�A���̊�B���^�����S�O�N�Ԃ�ɉ�������B�u���A�A�I�E�v�ƈ�������킷�����ɖ������ɔ���A�W�[���ƔM�����̂����ݏグ�Ă���̂��o����B

��x�݂���Ԃ��Ȃ��P�W�F�O�O�����W���̍��߂�������B���������ǒ�����o�ߕ��s��ꂽ���A���u�A����N�̑�����̂��߂Ɏ����A���]�`�����A�ꓯ���R�ƂȂ����B�h���C�̂������c���������A��͂�K���ɂ͏��ĂȂ��������c�A�C�̓łɁB�h�ނ̐��O���Â�Ŗٓ����A�ꓯ�܂ƂƂ��ɍ����B

�₪�ĂP�X�F�O�O�A�҂��ɑ҂������e��̖��J���ł���B�u���v�ƒ�������Ƌ����Ȃ���A�����I�ɒ��q�ɏĒ��������ăe�[�u���ɂȂ�Ԃ̂ł���B�������u���Ē��v�̖{�ꎭ�����ł���B�u���{���v�Ɖ��߂Ďw�肵�Ȃ��Ǝ��͏o�Ă��Ȃ������ŁA���߂ē��{��̎g�������̂ނ�����������������B���݂��ɂ��̓����A�S�O�N��ɂ��������`�ōĉ�鎖�ȂǑz���o�������낤���B���݂��ݐ����i�炦�Ă��Ă悩�����Ǝv�����Ƃ�����ł���B

�S���P�S���A�{�����O�T�F�O�O�N���A�ܓV�Ȃ���܂��܂��̓V��ł���B

���H�����܂��ĂO�V�F�T�O�z�e�����o���A�t�F���[�V���������B�����̕��ɂ��~�D�Ŏ���Ƃ���^�����Ŏ��Ƀq�h���B���Ȃ��O�W�F�S�T�����`�����ł���B�㗤���Ē��ɏ��ˌ����Ɍ������B���̌����ɂ́u���U����v�҈ԗ쓃�v����������Ă���A�����Ŏ������s�����̔R�鏑�L��ے��̏o�}�����āA�ꓯ�V���Ȋ������o����B����ɓ���{�V���Ђ̋L�҂���ނɗ��Ă���A�������̊�n�œ��U�P���ɖ�����ꂽ�͗l�Ȃǂ��ڂ��������ꂻ�ꂼ��S�O�N�O����z���Ȃ���b����荇�����B

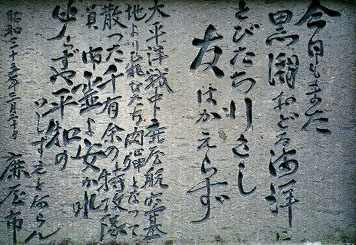

�ԗ쓃�̑O�ɐΔ肪����A���܂�Ă����̋傪�v�킸�ڂ��˂����B

�������܂��@�@�������ǂ�@�@�C����

����s����

�F�͂����炸

�����m�푈���A������n����ї������e�ƂȂ��ĎU������L�]�̓��U�����̌��������

�K�����a�̂��������ƂȂ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�R�R�N�R���Q�O���@�@�@�@�@�@�����s�@

�����ڎw���ē��U�@�̖w�ǂ́A���̎�����n�����ї��������Ƌ��ɓ�̋�ɏ����Ă������B�썑�̐_�Ƃ��ĎU���ꂽ��y�̌��������B�ꓯ�S���獇���A�F�O����B

���ˌ�������ɂ��āA�₪�ăo�X�͎����̊C�㎩�q�����ʂɓ����B�和�Ɂu���q��Q�����q��H�쏊�v�u��������q��Q�����q��x���������v�ƋL���ꂽ�̊Ŕ��f������Ă���B������n�L�Ɉē�����Ă���������n���̌��w���J�n�B�u���ꂪ�w�l���q���̊��Ɂv�Ƃ��u���ꂪ�����v�Ƃ��B���ؒ��J�ɐ�����������V���ɂ������A���������Ƃɕ~�n�̈���ɋ��C�R�Ŏg�p������s�@�i�[�ɂ��c���Ă���A�߂��Ɋ���Ă݂�ƌ����̂�����Ƃ���ɋ@�e�|�˂̒e�������X�����c���Ă��āA������ɂ߂���P�̖͗l���Â�A�v�킸�l�R�ƂȂ����B�ǐ�����[�_�[���Ȃǂ�������茩�w�����Ă���������A��s�P������Ɂu�J���x���[�\���v�Ɩڈ��ɂ��Ĕ���̊J���x�͒T���lj_�ɉB��Ďp�͌������܂��ƂɎc�O�ł���B

�P�P�F�O�O��莑���ق̌��w���n�߂�B���̓����A�����̂悤�ɏo�����čs�������U�����̈⏑���悭�����ꂾ�����������̂Ɗ��S����قǂт�����W�����Ă���B���s�̉����������A�u���̒��ɓ������Q���̖��O�������v�Ƃ���݂肳��Ă����B�u�_�������E���ԑ��v�����̈⏑�E��i������A���ĕ��������ɁA�m�炸�m�炸�ړ����M���Ȃ��ė܂��Ƃ߂ǂ��Ȃ����A�݂ȖفX�Ɩ����ŕ������B

�P�P�F�P�T�A�����ق���ɂ��āA���悢��Ō�̖ړI�n�A�ђJ�̍��Ղ������B���݂͎����s�̐����n�ƂȂ��Ă���Ƃ��납��A�r����萅���ǒ�����̍L��Ԃ̐擱�ŁA��X�̎Ԃ͋ђJ�ւƑ���B

�P�P�F�R�U�A��X���ђJ���A�ɓ�������ƁA��̂����珀������Ă������̂ł��낤���A�����ƓV�����\���Ă���A�e�[�u���ɂ͂����₨�َq�A����ɏĒ��܂ŕ���ł��āA�����s������ł���B�撅�̐����ǂ̐E���̂����������A�킴�킴�ڑҖ��Ƃ��ďo�����Ă��Ă����A���̊��ҐU��ɂ͂܂��������̉����邨�����ł���B�₪�Ĉ��A�����������ɁA�������Ƃ炵�Ă��铊����̏Ɩ��𗊂�ɎO�X�܁X���̒��֓����Ă����B���͎v�������L�X�Ƃ��������Łu����ȂɍL���������Ȃ��v�Ǝv�����肷�邪�A�p�ӎ����ȓ����N�́A���Q�̉����d�����J�o��������o���Ă݂�Ȃ̑������Ƃ炵�Ă��ꂽ�B

�����ɂ͂����������v���N��������悤�Ȃ��̂͂�������c���Ă��炸�A�����Ƃ��������ł��邪�A���q���S�O�N�O�̉Ė�ꃖ���ԁA�������������Əo���̖��߂�҂��Ȃ��狤�ɐQ�N�������Ƃ��납�A�Ɗ��S�����炽�ɂ����B�����N����������Q�̃r�j�[���̑܂��݂�Ȃɔz��B���A�̐�����L�O�ɁA�b�q��������낵���܂ɓ���Ď����A�낤�Ƃ�������B���̒��ɗ����A�ǂɐG��A�܂ɐ��l�߂Ċ����ʂł���B

���̓����A�P�U�`�P�W�̏��N�����́A���̓��A�̒��Ŗ��������l���Ȃ��琶�����Ă������̂��낤���B�����g�͗��d���̉��Ńg�����v��ԎD�ɋ����Ă������炢�����L���Ɏc���Ă��Ȃ����A�����炭�閈�̖��͐e�Z��̊�ł͂Ȃ������낤���B

�P�Q�F�P�O�A�����b�ɂȂ��������ǂ̕��X�ɂ�����q�ׁA�����m��ʊ��S�����ɋA�r�ɂ��ׂ��ђJ���o������B����Ύ������܂ł����c�͐s���Ȃ��B

��シ�łɂS�O�N���߂������A�₪�ĂS�P��ڂ̏I��L�O�����}���悤�Ƃ��Ă���B

�����m�푈�͂��͂���j��̈ꂱ�܂Ƃ��Ď��掟��ɖY�p�̂��Ȃ��։���������邪�A��X���{�l�Ƃ��ĉi�v�ɖY��ĂȂ�Ȃ��̂́A���a�P�X�N�H����I��Ɏ���ԁA���Ƃ̑��S���������킢�̍Ō�̍�Ƃ��ċ����ɋ߂��`�ŌJ��Ԃ��ꂽ�u���U�v�Ƃ������̑̓�����U���ł���B���R���鎖���Ƃ��ė��j�Ɏc�邱�́u���ʍU�����v�̎���ł������̂́A���̖w�ǂ��Q�O�ɂ������Ȃ��A���ǂ��Ȃ��ʉe���c�����\�ȗ��o�g�̓���������ł������B�Ђ�����c���̈��ׂ��肢�A���Ȃ̐����ƈ��������Ɉ�@��͂𑒂邱�Ƃɂ���Ă̂݁A���e��햅���������������̂ƐM���Ĕނ�͖فX�Ɣ��e������A�ĂыA�邱�Ƃ̂Ȃ���ւƔ�ї����Ă������B�t�C���s���ŁA����ŁA�������ƂȂ��J��Ԃ��ꂽ�s��ʊ��ȑ̓������@�́A�����炭���E�̗��j�ɂ�������Ȃ����̂ł��낤�B�����āA�����炸��X������y�̌�ɑ����̂����ɓ��R�̂��ƂƎ����Ɍ����������o���̓���҂��Ȃ��疈��u���ʂ邽�߁v�̌P���ɗ��ł����̂ł������B

���̓����㐔����A�Ƃ����M���M���̐��ˍۂł̏I��B���Ƃق�̈�T�Ԃ��̐푈���������Ă���A���������ɏW�܂�����Ԃ�̉������˓��A�U���Ă������Ƃ��낤���B�����g���������炭���̐��ɐ����c���Ă͂��Ȃ��������낤�Ǝv���Ɛ^�Ɋ��S���ʂł���B

�@�����͎�P�V,�W�ɂ��č��̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ����v����A����Ɣ������ʉ^���Ƃ��Ă����f���Ɏ~�߁A���������̒n�Łu���v�Ɨׂ荇�킹�̐t�̓��X���߂������B���ꌻ��̐��N�����ɂ͗����ł��ʂ��Ƃł��낤����ǁA���������̌��͉i�v�ɖY��邱�Ƃ̂ł��ʂ��̂ł��邵�A�܂��A���v�����Ă͂Ȃ�ʂ��̂ł��낤�B

�@

�S�O�N�Ԃ�̊������ƁA���݂������җ�Ɏ肪�͂����ƂȂ��āA���ꂼ��Љ�̏d���Ƃ��Ċ������ł��邪�A�������ĂЂƂ��шꓰ�ɏW�܂�Ƃ����܂��S�O�N�O�Ɠ�������ɖ߂�A�ڂ��P�����Ȃ��瓯�������Ō�肾���B�N���ނ��A���̓����̋���ȑ̌����Y����Ȃ��̂��B

����͐��S�O�N�ɂ��Ă͂��߂Ď��������������m�ɂ�鎋�@���s�Ƃ����čĊJ�ł�����тƊ����ɋ������o�߂�炸�C�M��тт����̌�炢�͐s���邱�Ƃ�m��Ȃ��̂ł���B

�Ō�ɁA���̎��@���s����悵�Ă��������������ǂ̓����N�A�D�y�[�������Ԃ̓���Ɋi�ʂ̔z���������������S����@���̈��c�N�A���̂���l�ɐ[�r�Ȋ��ӂ���������B